北新地「天麩羅とお蕎麦 三輪」の名前の由来の一つともさせていただいている

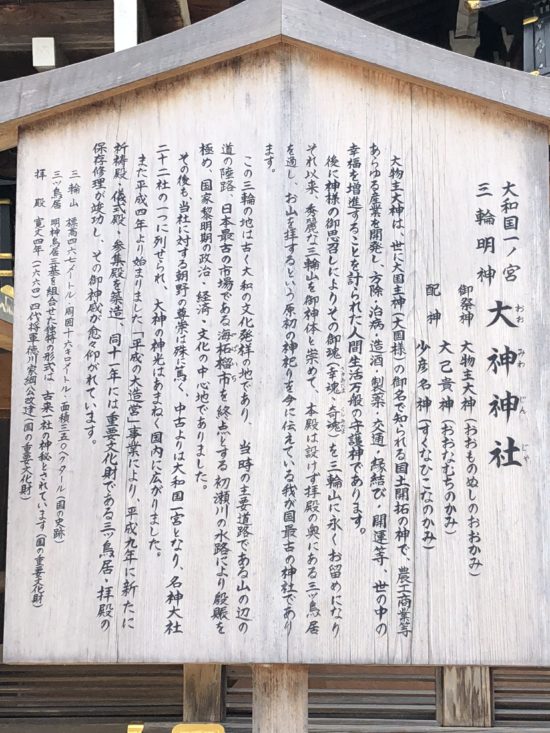

『三輪明神 大神神社』

宗教臭いのは私自身嫌いなのですが、

日本人が持つ 「アミニズム」=自然界のそれぞれのものに固有の霊が宿るという信仰。

というのはなんとなく皆様が持たれてる感覚ではないかなと思ってます。

そういうなんとなく持ってる感じを体現した神社が大神神社なのかなと思っております。

「山自体がご神体なのですから」

ちょっと時代も感じます。

さて、

ご縁がありまして

その大神神社の大注連縄を先週 編むのをお手伝いさせていただき、

今週は御奉納です。

12月9日 午前9時半

岸和田市の八坂町の三輪明神 照友神社から積み込まれたトラックが奈良県桜井市の大神神社に到着いたしました。

行かれたことのある方ならお分かりかと思いますが

すごい大きな鳥居から奥に行くと下車しないといけないところがございます。

こちらですね。

「大神神社」 こちらの奥に幽玄の文字がございます。

幽玄=奥深くて、はかり知れないこと。趣が深く味わいが尽きないこと。

飲食の世界もこれまた幽玄です。

お酒の神様でもある大神神社は日本各地の酒蔵様から崇敬の念を込めて毎年「杉玉」を軒に飾ります。

ご神体の杉の木で作る「杉玉」は最初、青々としていますがお酒の熟成とともに色合いが変化していき夏を過ぎ秋口になり「ひやおろし」が出回る頃には出荷のサインとなる色合いに変化すると言います。

古今東西を問わず。お酒を扱う蔵元で、西洋でも箒を軒に飾る地域もあるらしく面白い文化の側面かと思います。

トラックからの運び出しが始まります!

まずは一番大きな注連縄からこれがまた参道の傾斜と階段がキツそうです!

鳥居をぬけ、階段を登り拝殿まで

本日は晴天なり

こちらの大注連縄の稲ですが

播磨の酒蔵「本田商店」 龍力の”秋津”稲穂を使ってます!

http://www.taturiki.com/osake.html

本田商店の本田社長にお伺いしたのですが

稲木掛け=。太陽光という自然エネルギーを利用する古来よりの方法であったが、近年は乾燥機により乾燥することが多く、収穫の季節になっても天日干しは手間がかかるため減少傾向にある。

要するに面倒くさいので皆やりたがらないが

藁の油分や栄養分、甘みが最下部の米粒へ降りて栄養とうま味が増すと言われているので最高の酒米としてはやるのだとか

それだからこそ長稈の山田錦が短くならず注連縄作りには最高の稲穂となるとのことです。

『秋津』飲みたいですね!

大注連縄を御奉納いたします。

太い!

準備が整うまでしばし休憩

拝殿内は割愛させていただきますが

厳かに雅楽と神楽の舞 そして祝詞の奏上

それらが終わり鳥居に注連縄を上げてまいります。

ADgPSLpsQhu3s8nv+b9%0g

皆様の力でゆっくりと上がっていきます!

初めて見たのですが

今も昔も変わらず、

こんな感じで上がって行くのですね!

身軽な職人の方が高さ5m以上あるでしょうか

そんなところで作業されます。

こちらは昨年の注連縄

一年の風雪に堪えこのようになってるのですね!

大注連縄が拝殿前の鳥居に綺麗に上がりました!

奥の方には神社もいくつかありまして

ちょっとした散歩にはちょうど良い距離

お目当の一つでもある

お酒の神様

今までお酒の業界にて携われたことに感謝いたします。

国歌にも歌われる「さざれ石」

こういう状態のの岩をさすのですね。

昼過ぎから冷え込んでまいりましたが天気が良い!

奥の神社にお参りしてから帰ろうと思うと

そろそろ日が傾いてきましたが

素晴らしい一日を体感できました!

なかなかできない貴重なご縁をいただいたことに感謝しながら

後にいたします。

ありがとうございます。

北新地「天麩羅とお蕎麦 三輪」 上林泰朗